1 / Félix Potin

Ancien siège social des magasins Félix Potin, la gloire d’une enseigne disparue, rotonde néo-baroque à l’angle de la rue Réaumur et du boulevard Sébastopol

Ancien magasin principal de l’enseigne Félix Potin, Inaugurée en 1910, cette œuvre était surnommée la Poivrière du temps de sa splendeur. Le siège social de l’enseigne disparue devait son sobriquet à l’exubérante rotonde d’angle surmontée d’un grand dôme. Un comble pour une épicerie.

Entrepreneur novateur, Félix Potin (1820-1871) a été un pionnier de la grande distribution. Il a développé des concepts innovants imaginant le commerce moderne de l’alimentation. Parmi ses idées les plus prolifiques, les produits d’appel à prix coûtant ont permis de bâtir une réputation solide. Les marges étaient alors reportées sur les denrées de luxe transformées. En contrôlant les circuits d’approvisionnement, Félix Potin a réduit le nombre d’intermédiaires et les frais. L’enseigne a rapidement ouvert ses propres usines de production, devenant précurseur des marques distributeur.

Pour Félix Potin, Charles Lemaresquier conçoit un édifice au style néo-baroque très en vogue dans la bonne société. Concession au progrès technique, il imagine une structure en ciment armé, un matériau encore récent à l’époque et tout à fait inédit pour la conception d’un commerce. L’emploi systématique de ce béton va permettre de repenser l’architecture utilitaire. L’ostentation manifeste de l’édifice démontre concrètement la prospérité des magasins Félix Potin. La façade de la rotonde d’angle est parcourue de symboles d’opulence, une iconographie classique mêlant mythologie et représentations idéalisées. Consoles flanquées de cornes d’abondance, guirlandes de fruits, vases, consoles à feuillages et caducée, les attributs d’Hermès, dieu du commerce. Les éléments peints du décor apportent leur fantaisie polychrome à la pierre de taille. Les courbes néo-baroques et le relief des éléments en ronde-bosse soulignent le fastueux foisonnement

2 / Église St Nicolas des Champs

Essentiellement de style gothique flamboyant, construction pendant deux cents ans de 1420 à 1620. Classée monuments historiques 1887. L’édifice à cinq nefs frappe par son ampleur. L’Église est dite « aux cent colonnes ».

Œuvres remarquables Plus de soixante-dix « objets » (tableaux, sculptures, peintures murales, cloches…) ont été classés Monuments historiques, la grande majorité dès 1905, au moment de la Loi de séparation des Églises et de l’État : Le portail sud, daté 1581, un des plus beaux exemples d’architecture religieuse de la Renaissance à Paris. Ornementation dans la pierre et dans le bois. Le seul des maitres-autels à retable du XVIIe siècle encore en place dans une église parisienne, La Vierge de la famille de Vic, le retable peint en 1618 Notre-Dame de Pitié.

Historique Au XIe siècle, vers 1079, le nouveau monastère de Saint-Martin-des-Champs devient prieuré de Cluny . Au XIIIe siècle, l ‘église est toujours « extra-muros », c’est-à-dire au-delà de l’enceinte de Philippe Auguste (édifiée de 1190 à 1209).

Au XIVe siècle, l’église devient parisienne, enclose dans les murs. À l’aube du XVe siècle, la guerre de Cent Ans a semé partout les ruines et les deuils, mais, en 1421, sous l’occupation de Paris par les Anglais (de 1420 à 1436), et peut-être grâce à celle-ci (il se serait agi de gagner le clergé à leur cause), est posée la première pierre de l’édifice actuel.

Personnalités inhumées dans l’église les inhumations dans l’église même se firent longtemps directement dans des fosses sous son pavement, spécialement dans les chapelles privées – les trappes d’accès sont parfois encore visibles -. C’est seulement en 1734 qu’» afin d’éviter la mauvaise odeur des fosses qui incommodent les paroissiens » fut creusée une cave commune, allant du portail jusqu’à la chaire. Aucun des tombeaux n’a survécu à la Révolution. Cependant des épitaphes ont été conservées. Saint-Nicolas-des-Champs est l’église parisienne où subsistent le plus grand nombre d’épitaphes.

La nef et ses bas-côtés

Le chœur et le maître-autel

Le chœur frappe par son ampleur et l’alignement de ses cinquante-et-une stalles , L’ imposant retable du maître-autel,dont se sont parées les églises de Paris dans la première moitié du xviie – dans le contexte de la Réforme catholique , est le seul à nous être parvenu presque intact.

Les orgues L’église a été équipée d’orgues dès 1418 .L’orgue de chœur, dit d’accompagnement, est un des orgues de chœur les plus anciens et les plus intéressants de Paris.

3/ Quartiers asiatiques de Paris

Le plus grand est dans le 13e arrondissement de Paris où vivent principalement des populations d’origine chinoise (venues de Polynésie française et de Guyane française) vietnamienne, cambodgienne, laotienne et sino-indonésiennes provenant de Nouvelle-Calédonie.Les deux autres quartiers asiatiques de Paris sont l’un à Belleville qui concentre une population asiatique d’origine chinoise venue de l’ancienne Indochine française mais surtout venant de Chine continentale (en particulier de la ville de Wenzhou, Zhejiang). Et l’autre autour de la rue Sainte-Anne pour les Japonais et les Coréens..

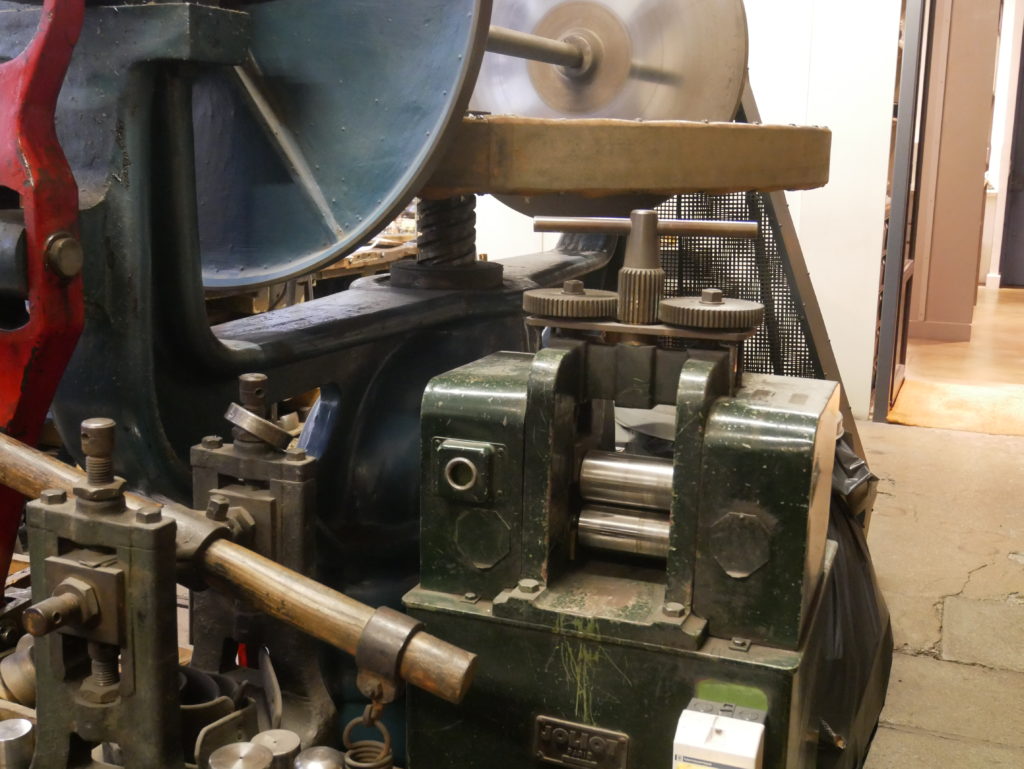

Le quartier du Temple et le quartier des Arts-et-Métiers sont les plus anciens (mais moins visibles ) quartiers chinois de Paris. Il occupe le 3e arrondissement ,rue au Maire et rue Volta, plus résidentielles et offrant quelques lieux de cuisine chinoise authentique, rue du Temple et rue des Gravilliers ( où se trouve au n° 30 l’orfèvre Richard , qui a bien voulu nous faire part de son beau et rare métier) Sociologiquement séparé des autres quartiers asiatiques de Paris, ce quartier est habité de personnes originaires de Chine, souvent de la région de Wenzhou, qui travaillent généralement dans le commerce en gros de maroquinerie et de bijouterie fantaisie, et dans les industries textiles ou d’import-export. Une première famille s’est installée dans le quartier dans les années 1900. Dans les métiers de la maroquinerie, les activités artisanales ont subsisté jusque dans les années 1990, remplacées ensuite par des activités commerciales.Les Chinois travaillant pour les Alliés pendant la Première Guerre mondiale et qui restent en France après le conflit s’installent dans le 3e arrondissement6. Après l’armistice 1918 , les chinois, identifiés par un simple numéro, ont été ramenés chez eux. Seulement 5000 à 7000 chinois restèrent sur place et ainsi formèrent le noyau de ce qui est devenu plus tard la communauté chinoise. Mais la plupart de ceux qui ont survécu sont repartis en Chine en 1918. Cependant certains furent bloqués en France à cause de l’effondrement de la Banque Industrielle de Chine en 1920. On estime à 10 000 le nombre de chinois morts durant la première guerre mondiale à cause des bombardements

Après la Seconde Guerre mondiale, des Chinois de l’îlot Chalon (situé près de la gare de Lyon) reprennent des ateliers du quartier des Arts-et-Métiers et du Marais, abandonnés par les Juifs victimes de la déportation. Ils sont pour la plupart originaires de Wenzhou (province du Zhejiang, près de Shanghai, où la France possède une concession jusqu’en 1946), d’où le surnom actuel de « Little Wenzhou ». Selon certaines estimations il y aurait entre 600 000 et 700 000 personnes pour la diaspora chinoise / asiatique en France, qui serait ainsi la plus importante d’Europe. La communauté chinoise en France regroupe les personnes dont les ancêtres sont chinois, mais qui sont nées ou ont immigré en France. En France, cette population est à plus de 80% francilienne, dont 40% résident dans Paris intra-muros. Hors de l’Île-de-France, les seules communautés chinoises véritablement constituées sont à Lyon et à Lille. Propriétaires de 45 % des bars tabac franciliens (contre 25 % en 2005) ils rachètent 50 % des établissements mis en vente dans la région francilienne. Ils sont pour la plupart issus de la deuxième génération de migrants, dans la mesure où il faut posséder la nationalité française pour devenir propriétaire d’un débit de tabac.

4/ Le Carreau du Temple

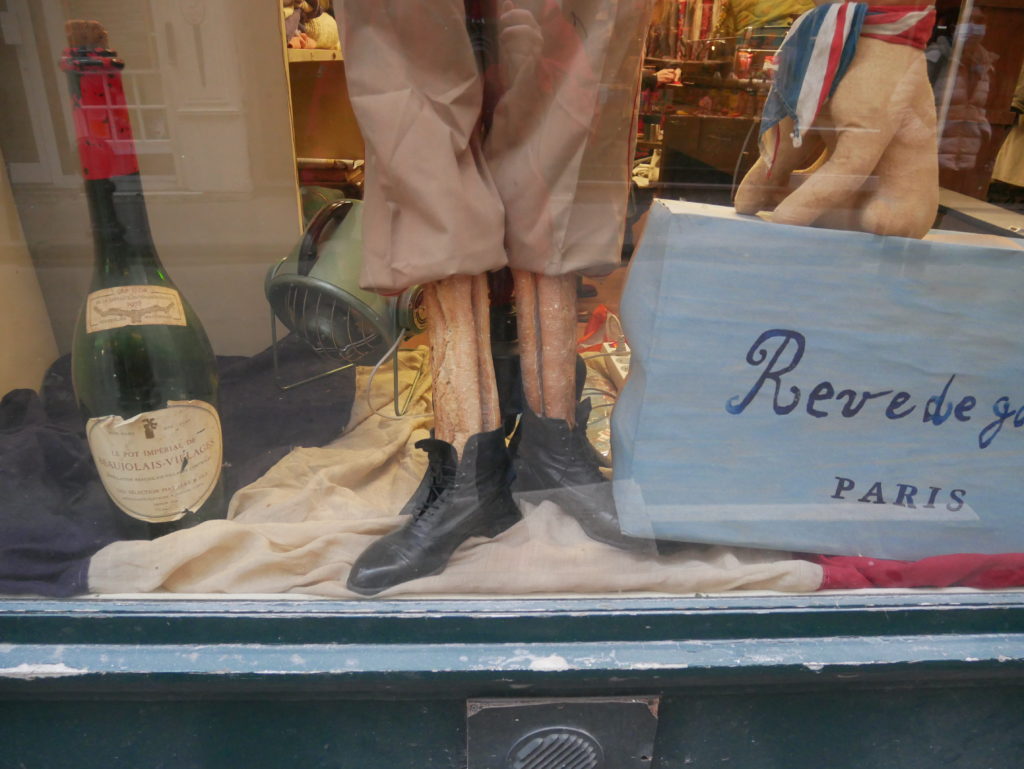

Le Carreau du Temple est un lieu culturel et sportif dédié aux modes de vie et aux nouveaux usages urbains . Ancien marché couvert du xixe siècle, le Carreau du Temple a été sauvé de la démolition par la mobilisation citoyenne. La nouvelle vocation a été décidée par un référendum d’initiative locale : un espace pour tous, alliant culture, sport et événementiel. Inauguré en 2014. Histoire À cet emplacement, qui est celui du centre de l’ancien enclos du Temple, se trouvait un marché qui remontait au Moyen Âge. Des orfèvres principalement y furent nombreux dès le XVIe siècle. On a évalué du reste à 4000 le nombre des personnes qu’il renfermait à la fin du XVIIIe siècle, et l’on peut s’expliquer sa prospérité par ce fait que cet enclos jouissait du droit d’asile, en particulier pour les débiteurs insolvables, et du privilège très exceptionnel de la franchise de métiers. Avant 1789, une foire très fréquentée, où l’on vendait notamment des fourrures et merceries

La halle au vieux En 1790 fut construit un premier édifice avec galerie couverte qu’on appela la Rotonde ; les magasins des arcades remplacèrent des boutiques. Partie intégrante de l’enclos du Temple, la Rotonde bénéficiait des privilèges d’extraterritorialité accordés à cette enceinte : les boutiques s’y louaient donc à prix d’or et les banqueroutiers y trouvaient un refuge. La Rotonde, vendue en 1797, devint l’accessoire d’un marché public de friperie, lorsqu’en 1802, un décret du Premier Consul transfère le commerce de « vieux linge, des hardes et des chiffons » qui se tenait auparavant au marché des Innocents (l’ancien cimetière des Innocents) . Ce marché découvert fut remplacé entre 1809 et 1811 par quatre hangars en bois, qu’on appelait la halle au vieux linge, comprenaient quatre pavillons qui avaient chacun sa spécialité : tapis, soieries, rubans, gants, plumes et articles à la mode, linge de maison, ferraille et friperies, cuir…Le marché même comprenait 1888 boutiques. L’édifice fut reconstruit en 1864 . La rotonde était expropriée et le carreau disparut alors ; cependant les brocanteurs eurent la faculté de vendre au premier étage du marché, que l’on continua à surnommer le carreau. En 1901, le marché fut démoli et remplacé par l’édifice actuel. Un ancien lieu festif La cavalcade du marché du Temple À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le marché du Temple élit chaque année une reine pour la Mi-Carême et organise son défilé avec fameuse cavalcade carnavalesque dans Paris.Le nom de la reine du Temple dans la presse parisienne. Cette cavalcade a été longtemps très populaire à Paris Les bâtiments actuels En 1863, les halles et la Rotonde sont démolies pour être remplacées par six pavillons modernes. En 1904, le Carreau accueille la première Foire de Paris. Le marché du Carreau du Temple connaît un énorme succès et « devient le marché incontournable du vêtement populaire pour les petites bourses et les coquets . Les années 1950 à 1970 voient les clients affluer. Il y aurait eu jusqu’à 1 000 marchands dans le Carreau. En 1976, il en restait 360, et dans les années 2000, ils ne sont plus qu’une dizaine. En 1982, le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques. Réorganisation du bâtiment dans les années 2000 et 2010 Dès 2001, le maire Bertrand Delanoë fait part de sa volonté de restaurer entièrement le bâtiment.Un auditorium de 250 places sera aménagé au rez-de-chaussée, doté d’une entrée autonome. 1 600 m2 sont dédiés aux sports et aux activités économiques, ainsi qu’aux expositions. Inauguration en 2014 .

Le Nouveau Carreau du Temple. La pluridisciplinarité est une ligne éditoriale établie. Sport, arts vivants, concerts, salons, amateurs de spectacles, artistes sont amenés à cohabiter.L’événementiel La mode (haute couture, prêt à porter, jeunes créateurs, sportswear) est l’un des axes historiques du projet. Le Carreau du Temple sera un nouveau lieu d’accueil de défilés, salons, conformément à l’histoire commerciale du Carreau depuis sa création au xixe siècle. Un lieu d’expérimentation et de laboratoire artistique Le Carreau du Temple a pour ambition d’offrir aux parisiens une programmation ouverte aux artistes et créateurs dans les arts de la scène (théâtre, danse, art du cirque, théâtre d’objets et marionnette), des concerts de musiques actuelles, mais aussi dans les domaines de la mode et du design

5/ Marché des Enfants-Rouges

Le nom des « Enfants-Rouges », ce nom vient de la proximité de l’hospice des Enfants-Rouges (1524-1777) créé par Marguerite de Navarre pour des orphelins dont l’uniforme était rouge, qui a aussi donné son nom au quartier. Le marché des Enfants-Rouges est créé en 1615, on l’appelait le « petit marché du Marais ». Il est le plus vieux marché couvert de Paris en service, monument historique. Racheté par la Mairie de Paris en 1912, il devient cette année-là le lieu où tous les habitants de l’Est parisien vont chercher du lait frais, dans ce qu’ils appellent « la vacherie », jusqu’à sa fermeture en 1914 et a été rénové à la fin des années 1990 Aujourd’hui, il est le marché bobo préféré des riverains et touristes, grâce à son atmosphère cosy et ses échoppes qui nous mènent autour du monde. Franchissez ses portes et offrez-vous une escapade à l’autre bout de la planète, en plein coeur de Paris. Vous passerez de l’Italie, au Maroc, à l’Auvergne, en passant par le Japon.

Le Marché des Enfants Rouges : la sélection food

Le restaurant l’Estaminet des Enfants Rouges offre au cœur de Paris, « une véritable fermette »!

La Petite Fabrique : Tous les dimanches, venez déguster l’un des meilleurs brunchs de la capitale

Chez Taeko Considéré comme l’un des meilleurs restaurants japonais de Paris,. C’est l’un des stands vedettes du marché couvert

.Le Traiteur Marocain fait l’unanimité. En quelques bouchées, vous serez transporté au Maroc!

6/ Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement

L’église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement, classée monument historique en 2014 Origine du nom Elle a été nommée ainsi en mémoire du premier évêque de Paris, saint Denis (en conservant une graphie ancienne du nom de ce saint appelé Dionysius en latin), et en mémoire des bénédictines du Saint-Sacrement qui s’étaient installées là à l’époque de la contre-réforme catholique.

Historique Au cœur du quartier du Marais, au xviie siècle de nombreux et somptueux hôtels se construisent dont l’hôtel de Turenne, (actuelle rue de Turenne). n 1684 s’installe dans cet hôtel le deuxième monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement. En 1826 début construction de l’église actuelle , qui s’achève en 1835 . Comme il n’y avait aucune église consacrée au premier évêque de Paris, martyr décapité, on nomma cette église Saint-Denys. Autre raison : Nous sommes là sur l’ancien domaine du maréchal de Turenne. Celui-ci fut d’abord enterré, sur ordre de Louis XIV, à la basilique de Saint-Denis, mais à la Révolution sa tombe, comme toutes les autres de Saint-Denis, fut profanée, son corps exposé au jardin des Plantes, découvert par Bonaparte, celui-ci le fit alors transporter aux Invalides. Le nom de Saint-Sacrement est dû à ce qui motiva la conversion au catholicisme du maréchal : le Saint-Sacrement.

Description L’architecture néoclassique et la décoration sont typiques du début du XIXe siècle

La façade et son fronton triangulaire décoré d’un bas-relief représentant les vertus théologales : au centre, la Foi qui élève le calice et l’hostie (le saint sacrement), à gauche, l’Espérance appuie l’ancre sur des tables rappelant le Cheema Israël et à droite la Charité protège un enfant et tend un cœur brûlant vers le livre où se lit une phrase de l’hymne à la charité de Saint-Paul.

Les orgues L’église possède deux orgues :

Orgue de tribune Le grand orgue sur tribune en façade ouest avait été remarqué et jugé favorablement par Berlioz et Meyerbeer et l’ Orgue de chœur

La « Pietà », 1842-1844 Eugène Delacroix

Œuvres d’art La notoriété de l’église tient en partie au fait qu’elle abrite une Pietà exécutée en 17 jours par Delacroix en 1844, « ce chef-d’œuvre qui laisse dans l’esprit un sillon profond de mélancolie » selon Baudelaire.

La paroisse

La communauté paroissiale accueille l’une des maisons du Séminaire de Paris qui forme les futurs prêtres et participe ainsi au dynamisme de la vie paroissiale.