QUELQUES INSTITUTIONS RELIGIEUSES du 6ème ARRONDISSEMENT.

La « Catho », Institut Catholique de Paris (rue de Vaugirard/rue d’Assas).

1611 : Marie de Médicis accorde aux Carmes Déchaux ce terrain. Ils y construisent leur couvent et l’église Saint-Pierre. Ils y cultivent la mélisse pour vendre leur Eau de Mélisse (toujours commercialisée) et fabriquer le crépi qui porte leur nom (Blanc des Carmes). L’église est surmontée de la première coupole sur tambour bâtie à Paris.

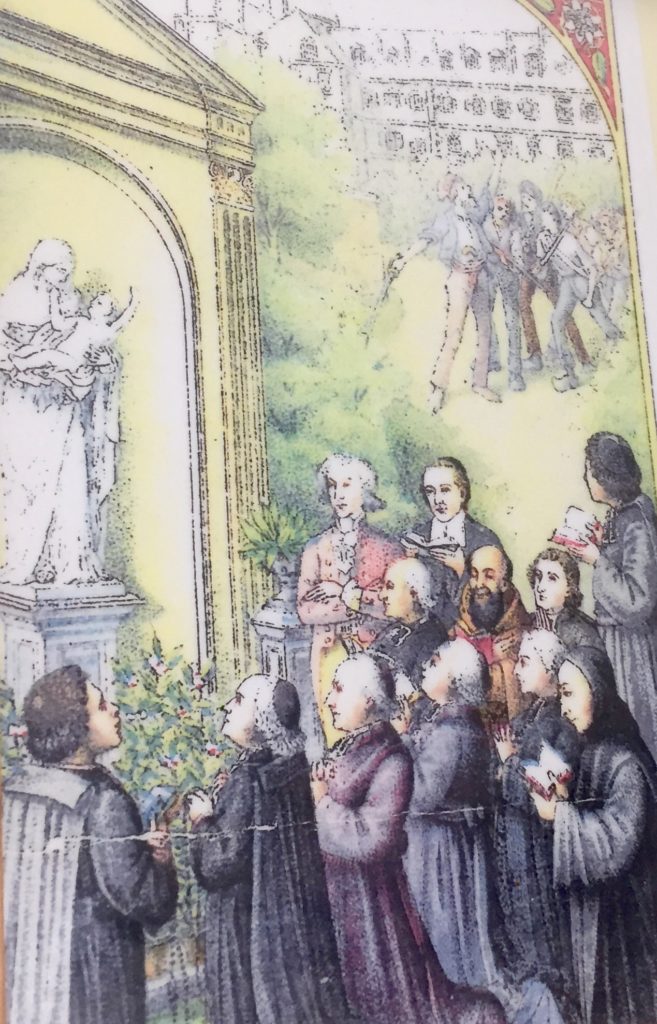

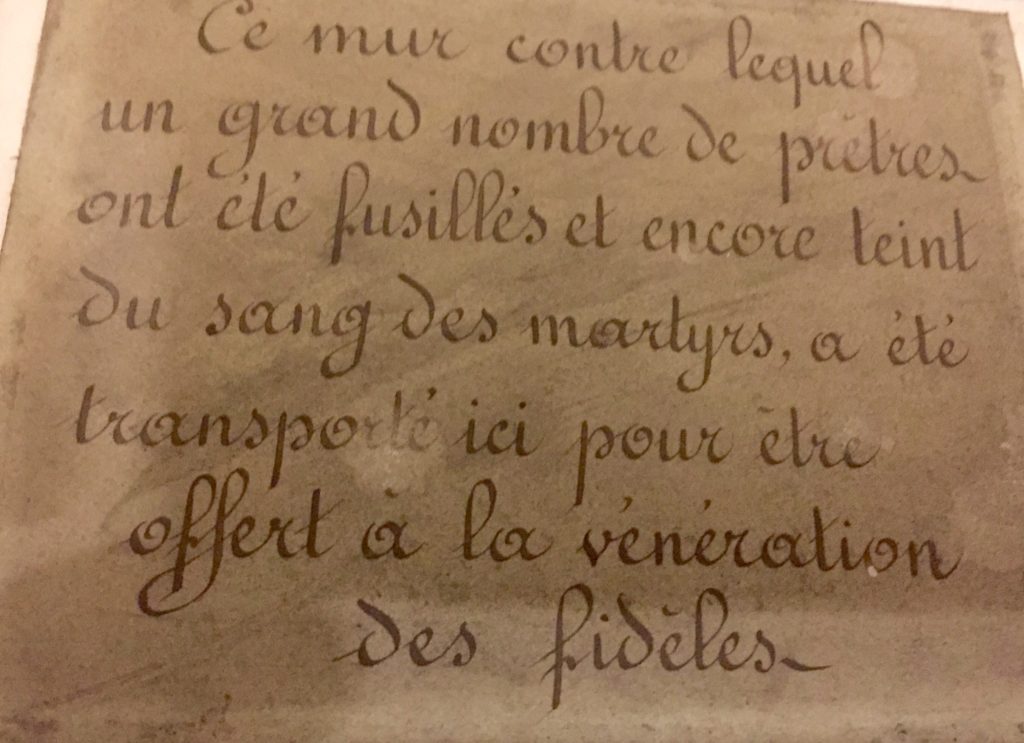

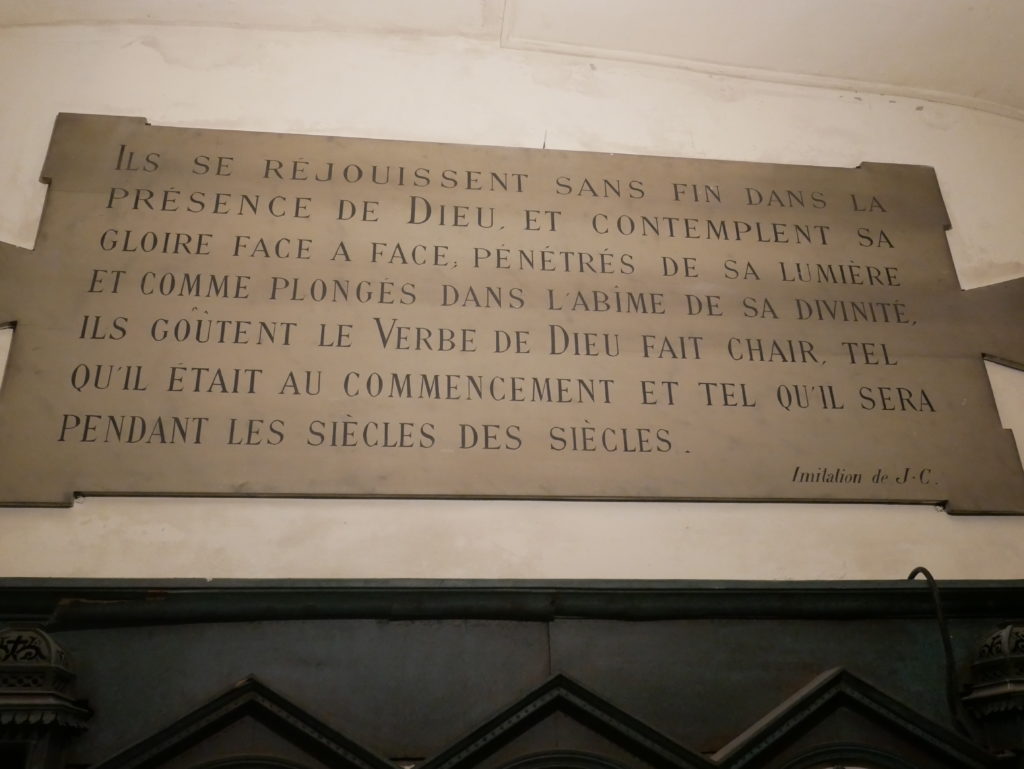

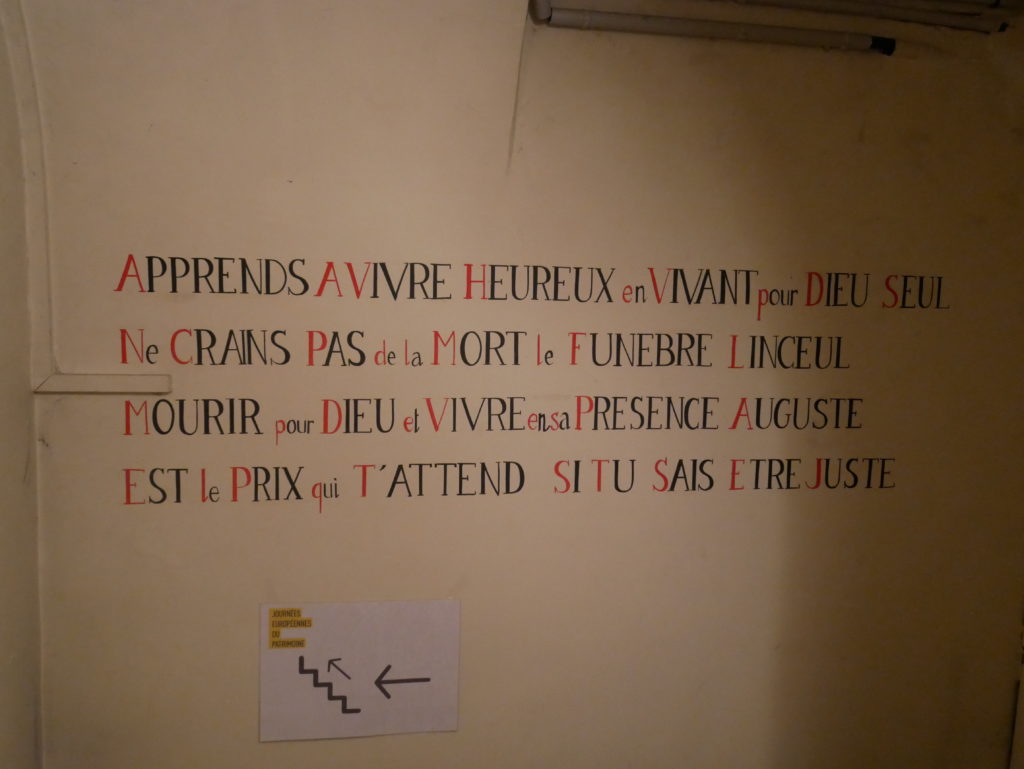

1789 : pendant la Révolution, le lieu devient une prison pour les prêtres réfractaires. Après le 10 août 1792 et la menace de l’invasion prussienne, les prisonniers sont sommairement jugés er exécutés. 110 prêtres dont 3 évêques, 86 religieux et deux laïcs ( !) sont passés au fil de l’épée. Les cadavres sont jetés dans un puits et retrouvés lors du percement de la rue de Rennes lors des travaux d’Haussmann.

1845 : repris par l’archevêché, le couvent devient l’Ecole des Hautes Etudes Ecclésiastiques. On commence à construire sur la rue de Vaugirard. Le Père Lacordaire et les dominicains encadrent les jeunes prêtres.

1890 : Branly, professeur à ce qui est devenu l’Institut Catholique de Paris découvre la radio conduction et invente le télégraphe. L’institut se développe, et, de 1894 à 1934, trois générations d’architectes, les Ruprich-Robert, développent les bâtiments rue d’Assas.

Chapelle de la Médaille Miraculeuse.

Catherine Labouré, novice chez les Filles de la Charité, révèle, en 1830, à son confesseur qu’elle a reçu par deux fois (en juillet et novembre) la visite de la Vierge Marie qui lui a demandé de faire couler une médaille qu’Elle lui a décrite. Sans révéler le nom de son informatrice, le prêtre obtient de l’archevêque la création de cette médaille. En 1933, Catherine sera béatifiée et l’on exhumera son corps que l’on retrouvera intact ! Sa dépouille est visible à la chapelle. De la même manière, on trouve, au-dessus de l’autel de la Chapelle des Lazaristes (95, rue de Sèvres), le corps intact de Saint Vincent de Paul.

Les Missions Etrangères. Sur l’emplacement d’un séminaire créé par Bossuet en 1663, se trouve la Maison des Missions étrangères (la chapelle est plus loin au 128 de la rue du Bac. Les Missions ne sont ni un ordre ni une congrégation ; il s’agit d’une société composée de religieux mais aussi de laïcs qui œuvre pour l’évangélisation des peuples non chrétiens et pour le développement d’un clergé local.

regarder dans wikip. l’article « liste des saints dont le corps est visible à Paris ». Pour ceux que ça intéresserait

Pour ceux que ça intéresse vous pouvez regarder l’article wikipedia « liste des saints dont le corps est visible à Paris ».

AU BON MARCHE

Aristide et Marguerite Boucicaut s’associent en 1852 avec les frères Videau qui possèdent une grange mercerie. Ces derniers, effrayés par les idées commerciales du couple cèderont leurs parts dix ans plus tard.

En 1869, les Boucicaut agrandissent le magasin qui deviendra pendant le siège un centre de distribution de vivres. Au Bon Marché est à nouveau agrandi en 1872 : de 300m² en 1852, on passe à 50 000 m², de 12 employés à 1788, de 500 00 FR de chiffre d’affaires à 72 millions : le premier grand magasin est là.

On crée les premières toilettes pour femmes, un salon de lecture, le catalogue-maison, la vente par correspondance, les réclames, les jouets publicitaires, le prêt-à-porter … La gestion paternaliste des Boucicaut crée caisse de prévoyance, caisse de retraite, réfectoire gratuit, jour de congé-payé hebdomadaire.

En 1910, pour loger les clients de province on bâtit l’Hôtel Lutécia seul palace rive gauche encore aujourd’hui. Entre 1911 et 1913, est construit le second bâtiment qui abritera le Comptoir de l’Alimentation (La Grande Épicerie) qui sera réquisitionné en hôpital militaire pendant la guerre. Le développement se poursuit entre les deux guerres avec l’ouverture d’un atelier d’art, le développement des Arts Ménagers, la création de la Semaine du Blanc.

Au début des années 50, c’est la phase de liquidation judiciaire : à peine quelques milliers de francs de bénéfice. Fin de la vente par correspondance, fermeture des succursales de province et plus de 800 licenciements. Racheté par Saint Frères, le magasin retrouve les bénéfices dans les années 80. En 1984, LVMH en fait le magasin de luxe de la rive gauche. En 2012, après des travaux d’agrandissement, le magasin devient Le Bon Marché.

Repas chez Marie-Odile et Jean- Charles